Von Vision zu Wirklichkeit: Europas digitale Weichenstellung

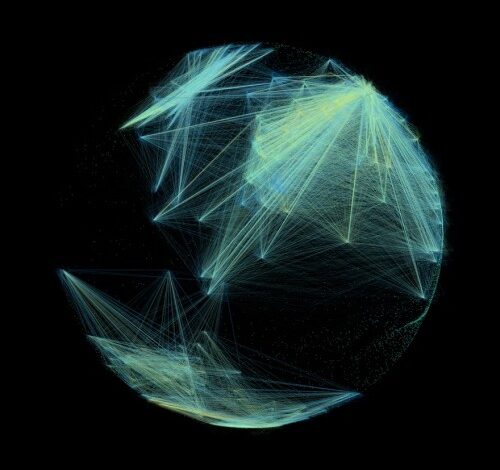

Europa steht an einem entscheidenden Punkt seiner digitalen Entwicklung. Zwischen globalem Wettbewerb, geopolitischen Spannungen und wachsender Abhängigkeit von technologischen Infrastrukturen wird die Frage immer dringlicher, wie der Kontinent seine digitale Souveränität sichern und zugleich Innovationskraft freisetzen kann. Was einst als abstrakte Vision einer vernetzten und eigenständigen Digitalstrategie begann, entwickelt sich heute zu einer politischen wie wirtschaftlichen Notwendigkeit und zu einer Realität, die konkrete Antworten verlangt.

Die geopolitische Dimension der Digitalisierung

Die digitale Transformation ist längst mehr als ein wirtschaftliches Modernisierungsprogramm. Sie berührt Grundfragen von Macht, Sicherheit und Identität. Europa erkennt zunehmend, dass Abhängigkeiten von außereuropäischen Plattformen und Cloud-Anbietern nicht nur ökonomische, sondern auch politische Risiken bergen. Die Erfahrungen mit unterbrochenen Lieferketten während der Pandemie oder die strategische Verwundbarkeit durch Cyberangriffe haben deutlich gemacht. Digitale Infrastrukturen sind das Rückgrat moderner Gesellschaften, und ihre Kontrolle entscheidet über Handlungsspielräume.

Die Europäische Union versucht daher, mit Projekten wie Gaia-X, der Förderung von Halbleiterproduktion und dem geplanten europäischen Datenraum ein Gegengewicht zu schaffen. Diese Initiativen sollen nicht allein technische Alternativen hervorbringen, sondern vor allem Vertrauen schaffen. Vertrauen in Systeme, die europäischen Werten wie Datenschutz, Transparenz und Fairness verpflichtet sind.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Doch zwischen politischer Vision und praktischer Umsetzung klafft häufig eine Lücke. Das deutsche Onlinezugangsgesetz (OZG), das die Digitalisierung der Verwaltung beschleunigen sollte, gilt vielen als gescheitertes Beispiel. Der Föderalismus, mangelnde finanzielle Ausstattung der Kommunen und zu langsame Entscheidungsprozesse haben gezeigt, dass digitale Transformation nicht allein von oben verordnet werden kann. Sie braucht starke regionale Akteure, die mit ihren spezifischen Bedürfnissen ernst genommen werden.

Gerade in der iGaming-Branche wird diese Dynamik besonders sichtbar. Nationale Regulierungsbehörden stehen hier vor der Herausforderung, technische Realität, Nutzerverhalten und rechtliche Vorgaben in Einklang zu bringen. Der deutsche Glücksspielstaatsvertrag sollte ursprünglich einheitliche Standards etablieren, doch zahlreiche Anbieter haben sich angesichts der restriktiven Bedingungen für alternative Strukturen entschieden. So entstehen vermehrt Plattformen, die außerhalb des deutschen Lizenzsystems operieren und dennoch von europäischen Richtlinien gedeckt sind. Insbesondere Online Casinos ohne deutsche Lizenz setzen dabei auf technische Compliance, moderne Verschlüsselungsverfahren und EU-basierte Genehmigungsmodelle. Sie orientieren sich an Standards, die in anderen Mitgliedstaaten bereits als bewährt gelten und kombinieren regulatorische Rechtssicherheit mit digitaler Nutzerfreundlichkeit.

Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor

Künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischentechnologie zu einem zentralen Treiber wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Transformation entwickelt. Prognosen zufolge könnten allein in Deutschland bis 2030 zusätzliche Wertschöpfungseffekte von bis zu 330 Milliarden Euro entstehen, wenn Unternehmen KI konsequent in Produktion, Dienstleistungen und Verwaltung integrieren. Besonders große Potenziale liegen in der Automatisierung von Routineprozessen, in datengetriebener Entscheidungsfindung sowie in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

Die Europäische Union verfolgt dabei das Ziel, nicht bloß ein Nachzügler in einer von den USA und China dominierten Entwicklung zu sein, sondern eine eigenständige digitale Identität zu etablieren. Investitionen in Forschung, einheitliche Standards sowie die Förderung von Recheninfrastrukturen und Talenten bilden die Grundlage dieser Strategie. Gleichzeitig versucht Brüssel, mit ethischen Leitlinien internationale Maßstäbe zu setzen. Einerseits wollen Unternehmen Planungssicherheit und genügend Freiraum, um neue Produkte entwickeln zu können. Andererseits wächst der gesellschaftliche Druck, Risiken wie Überwachung, Arbeitsplatzverdrängung oder algorithmische Verzerrungen einzudämmen. Mit dem geplanten AI Act wagt Europa als erste große Wirtschaftsregion den Versuch, ein verbindliches, risikobasiertes Regelwerk einzuführen.

Europas Rolle im globalen Wettbewerb

Dass digitale Regulierung auch über rein technische Fragen hinausreicht, zeigt sich besonders in Märkten mit hoher Sensibilität gegenüber Rechtsklarheit und Markttransparenz. Der Umgang mit digitalen Plattformen, die grenzüberschreitend operieren, wirft komplexe Fragen auf. Dies betrifft nicht nur soziale Netzwerke oder Cloud-Anbieter, sondern zunehmend auch digitale Finanz- und Transaktionssysteme. Vor diesem Hintergrund rücken Sektoren ins Blickfeld, in denen Regulierungslücken spürbare Effekte auf Marktstruktur und Verbraucherschutz haben können.

Europaweit wiederholt sich dieses Muster. Während einzelne Staaten wie Estland oder Dänemark zu digitalen Vorreitern wurden, kämpfen andere mit strukturellen Defiziten. Doch nicht nur in der öffentlichen Verwaltung zeigt sich, wie stark regulatorische Komplexität und föderale Eigenlogiken digitale Prozesse beeinflussen können. Auch in anderen hochgradig regulierten Bereichen führt die Fragmentierung gesetzlicher Rahmenbedingungen regelmäßig zu Innovationsverzögerungen oder Parallelstrukturen, die sich außerhalb etablierter Systeme entwickeln. Im Finanzsektor, bei digitalen Identitäten oder bei der Lizenzierung digitaler Plattformen wird deutlich, dass rechtliche Harmonisierung allein nicht ausreicht, wenn sie nicht mit technologischer Skalierbarkeit und praktikablen Prozessen einhergeht.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Europa diesen Anspruch einlösen kann. Viel spricht dafür, dass die digitale Weichenstellung keine einmalige Entscheidung, sondern ein fortlaufender Prozess ist. Jede technologische Entwicklung wird neue Fragen aufwerfen. Entscheidend ist, ob Europa die Fähigkeit entwickelt, flexibel und dennoch kohärent zu reagieren. Der Übergang von der Vision zur Wirklichkeit verlangt Mut, Investitionen und politische Entschlossenheit. Aber er verlangt auch eine breite gesellschaftliche Beteiligung.